Por Stevenson Marulanda Plata

“De los areítos indios nada quedó más que su recuerdo, y ni siquiera este en cuanto a lo musical”. Fernando Ortiz.

*Las palabras en negrilla y cursiva son de origen taíno

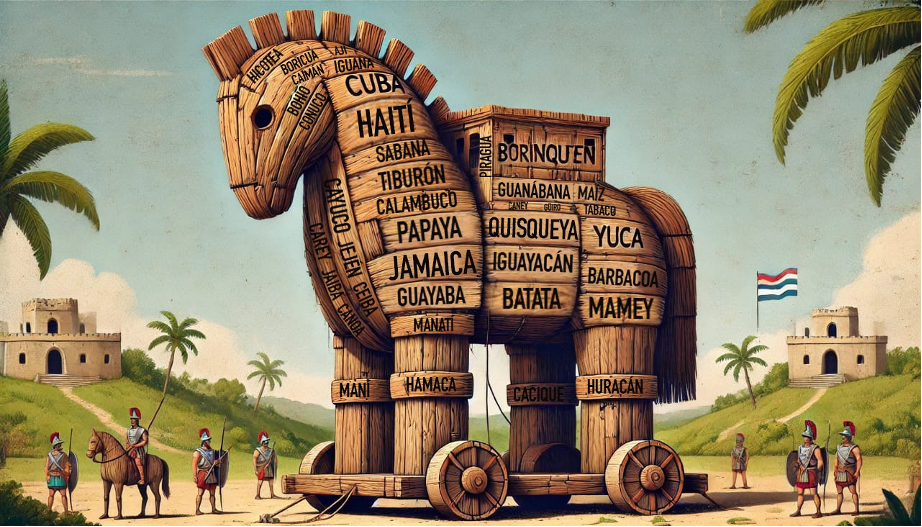

Las palabras tainas que se salvaron como polizones

Como polizones en el vientre de un Caballo de Troya, unas pocas palabras taínas pudieron salvarse de la ceniza imperial. Como nostálgicas metástasis, cabalgaron en las vísceras del tiempo, rozando el filo de la espada y la herejía de la cruz. Así traspasaron el olvido, iluminando con su resplandor la memoria de las tierras que las parieron dándole a la lengua de Cervantes tanto vigor, tanta hermosura y tanto linaje.

La rapiña imperial: geografía esperando más historia

A finales del siglo XV el mundo navegaba —como siempre— hacia aguas desconocidas y peligrosas. El mar Caribe —su archipiélago y su vasta cuenca perimetral—, fue un vasto escenario de guerra, un teatro de disputas de más de 2.754.000 kilómetros cuadrados. La dopamina desquiciada de los imperios europeos impulsó allí una competencia letal por el poder militar, geopolítico, cultural y comercial de este prometedor “mediterráneo americano”.

Genocidio, lingüicidio, musicidio, melocidio y culturicidio taino.

Cuando la ambición y las enfermedades europeas tocaron la geografía, la historia, la ecología, la antropología, las etnias, la lingüística, la sociología, la economía, la religión y la inmunología de este Nuevo Mundo inició la Era Moderna. Con ella, los Imperios europeos empezaron a reconfigurar sus fronteras y sus guerras, dejando estas tierras yertas, yermos deshojados de la clorofila de su lengua y su fe, y de la inflorescencia de su música, su canto, sus instrumentos y su danza. Dice Fernando Ortiz, el gran historiador étnico cubano:

“El areito se extinguió, cuando los indios antillanos perdieron su personalidad cultural. ¡Tanatomía colectiva! Se suicidaban los indios y las madres no parían. Huelga de brazos caídos, de sexos caídos, de vidas caídas. Los indios murieron con su último areito y se llevaron consigo su secreto. El areíto ya muerto, siguió interesando como un elemento romántico en perspectiva histórica de los indios, pero ni los músicos, ni los literatos saben del arte vital de los indios, nada más que lo poco que hemos recogido en estas páginas”.

Las terribles pestes europeas viruela, sarampión, gripe, peste bubónica y tifus cruzaron el Atlántico junto a la dopamina, el altar, el trono, la cruz y la espada, esterilizando para siempre la memoria india en las tierras taínas:

Cuba, tierra grande

Haití, tierra alta

Jamaica, tierra de bosques y agua

Borinquen, gran tierra del valiente y noble señor

Quisqueya, la madre de todas las tierras.

Su lengua y su raza, despojadas de la fotosíntesis cultural, de la savia elaborada que las nutría, hoy cenizas imperiales, son restos arqueológicos, naufragios antropológicos, murmullos lingüísticos y vestigios sociológicos.

Dice Fernando Ortiz, refiriéndose a sus bailes:

“Los clérigos españoles, no pudiendo adaptarlos en las Antillas, los combatieron tenazmente por su íntima relación con la paganía, con los ritos de la fertilidad y orgiásticos y con las borracheras; pero los areítos murieron por razón de economía más que por razón de pecado. Eran incompatibles con la estructura económico-social que los castellanos trataron de imponerle”.

Hamacas, tabacos y barbacoa: el encuentro de dos mundos

Lo primero que hicieron los híspidos intrusos, nada más desembarcar de la Niña, la Pinta y la Santa María fue arrellanarse en las hamacas del caney, la espaciosa y solemne casa de habitación y de gobierno del cacique, el hombre más poderoso de la comunidad, así como en los bohíos, las chozasde los boricuas, los indios rasos.

Apenas descansados, prendieron tabacos y se entregaron con fruición a las delicias de la exquisita culinaria taína.Los advenedizos ibéricos se deleitaban comiendo manatí, tiburón, hicotea, tortuga carey, jaiba, caimán e iguana (plato típico de Fonseca heredado de los indígenas). Estas esplendorosas carnes, expuestas al fuego de la barbacoa eran servidas en bateas de güiro, acompañadas de espléndidos vegetales cosechados en sabanas y conucos (fincas, rozas), como casabe de yuca, maíz batata, mamey, guanábana, papaya, guayaba, maní y ají.

Ágiles y prácticos pescadores, los tainos surcaban sus aguas embarcados en unos estuches de madera queconstruían de enormes troncos vírgenes deguayacán, ceiba y calambuco, así navegaban en sus piraguas, canoas y cayucos, capoteando vendavales de huracanes, nubes de jejenes y hordasdeniguas.

Música, canto, danza, fiestas y rituales taínos

Alegres y amantes de la música, el baile y la fiesta, los taínos, vivían como los cocuyos y los colibríes, de noche en noche y de flor en flor, cortejando naguas. En la plaza del pueblo, batey, celebraban ceremonias suntuosas donde una música suave y dulce, se entrelazaba con cantos y danzas comunitarias. Estas festividades, llamadas areítos, servían para conmemorar acontecimientos importantes, transmitir conocimientos y rendir culto a sus dioses.

Con baquetas tocaban la madera de un tambor xilófono, un tronco hueco sin cuero llamado mayohuacán. como los tepoznatle de los indios mexicanos También soplaban flautas hechas con huesos de aves y unos pitos elaborados de caracoles y conchas marinas que llamaban fotutos. Además, agitaban maracas fabricadas con el fruto seco del árbol del güiro. Estos totumos también servían como recipientes para guardar el fermento de maíz con el que se embriagaban en los areítos.

No existe documentación seria, ni en las crónicas de los conquistadores ni en las investigaciones etnomusicales modernas, que indique que los taínos utilizaban el calabazo del árbol güiro como instrumento musical. Al respecto, Elena Pérez Sanjurjo señala en Historia de la Música Cubana (página 52):

“Se llegó a formar coros en las Iglesias donde tomaban parte personas de la raza negra, y entre los instrumentos que usaban para los conjuntos que acompañaban esos coros emplearon el Güiro, que es enteramente africano”.

Esta afirmación refuerza nuestra idea de que la guacharaca vallenata y el güiro antillano no son instrumentos autóctonos ni originarios de América, sino que fueron fabricados en el Caribe a imagen y semejanza del dikanza angoleño.

La reconfiguración étnica, cultural y musical de las Antillas

El nuevo orden.

La vida y la cultura antillana fueron profundamente reestructuradas y transformadas de manera total y definitiva. El Imperio —colonialista y católico— reemplazó rápidamente a los extintos taínos y otras etnias indígenas por esclavos negros africanos, haciendo desaparecer sus dioses y silenciando para siempre sus bateyes, mayohuacanes y fotutos.

1492 marcó el final de un capítulo en la historia de América y, al mismo tiempo, inició otro completamente distinto. En las Antillas, la supremacía de la música y los instrumentos africanos y europeos llevó a la extinción de la música nativa indígena, así como de su canto y danza. Dice Fernando Ortiz:

“La música negra, más elaborada que la indígena, ahogó la resonancia de esta con la superioridad de los instrumentos… los tambores membranófonos, los percusivos metálicos, las melódicas marimbas y marímbulas, las arpas y liras y los arcos monocordes. La música de los blancos y de los negros, probablemente ésta más que aquella por estar más en contacto, hicieron callar la más atrasada de los indios. Así como unos y otros europeos africanos, en grado distinto pero ambos superiores, acabaron con los indios antillanos por el terrible impacto de sus más avanzadas economías, armas, artes y en general, por el desbordado torrente de sus exóticas culturas, así les silenciaron sus músicas”.

Conclusiones:

1. El Imperio español reestructuró y reconfiguró no solo la vida, sino también la música de los pueblos del Caribe y de toda la América precolombina. Si bien el elemento indígena colombiano no sufrió el mismo grado de etnocidio que sus homólogos antillanos, algo similar ocurrió con sus expresiones artísticas.

– La música, el canto, la danza y los instrumentos indígenas en el Caribe colombiano merecen estudiarse dentro de este contexto histórico, pues también fueron apagados y ahogados por África y España, sobreviviendo únicamente las maracas y las gaitas ocultas en sus propios Caballos de Troya. Desde esta misma perspectiva, es imprescindible analizar los bailes cantao, el porro, la cumbia y el vallenato.

Bibliografía organizada y brevemente comentada con la colaboración de chatGPT-4

I. Estas fuentes proporcionan una base sólida para las diversas facetas de esta historia, desde la ecología hasta los aspectos sociales y económicos de la llegada europea al Caribe:

1. Fernando Ortiz: “La música y los areítos de los Indios de Cuba”. Revista de Arqueología y Etnología. Segunda Época. La Habana. Enero-Diciembre de 1948

Explora las manifestaciones musicales y culturales de los taínos, centrándose en los areítos, ceremonias que combinaban canto, danza y poesía. Ortiz analiza los instrumentos indígenas, como los mayohuacanes y fotutos, y reflexiona sobre cómo estas expresiones fueron transformadas o suprimidas tras la conquista española, marcando el inicio de un proceso de transculturación musical en Cuba.

2. Historia y geopolítica del “descubrimiento”: Elliott, J. H. Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492-1830. Yale University Press, 2006.

Elliott explora la formación y expansión de los imperios europeos en América, enfatizando el papel de la geopolítica y la economía en la colonización.

3. Economía colonial y mercantilismo: Kamen, H. Empire: How Spain Became a World Power, 1492-1763. HarperCollins, 2003.

Kamen describe el contexto económico de la época y cómo las ambiciones mercantiles impulsaron la expansión imperial española.

4. Historia cultural y religiosa: Pagden, A. European Encounters with the New World: From Renaissance to Romanticism. Yale University Press, 1994.

Pagden explora la perspectiva europea sobre América, enfatizando la religión, la cultura y el choque de cosmovisiones tras el “descubrimiento”.

5.Impacto en la antropología y etnografía: Restall, M. The Seven Myths of the Spanish Conquest. Oxford University Press, 2003.

Este libro desmitifica ciertos aspectos de la llegada de los europeos y proporciona una visión crítica de la antropología y las etnias afectadas.

6. Ecología y geografía del Caribe colonial: Grove, R. H. Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism, 1600-1860. Cambridge University Press, 1995.

Grove examina el impacto de la colonización en los ecosistemas del Caribe, mostrando cómo se transformaron las tierras y los recursos naturales.

7. Lingüística y contacto cultural: Mignolo, W. D. The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and Colonization. University of Michigan Press, 1995.

Este texto aborda el impacto lingüístico de la colonización y el choque de culturas que ocurrió con la llegada europea al Caribe y las Américas.

II. Estas fuentes proporcionan una base sólida y bien documentada sobre la vida cotidiana, la cultura material, las prácticas alimentarias y la organización social de los pueblos del Caribe precolombino.

8. Historia y cultura taína: Rouse, I. The Tainos: Rise and Decline of the People Who Greeted Columbus. Yale University Press, 1992.

Un estudio detallado sobre la cultura taína, sus costumbres, estructura social, alimentación y navegación.

9. Costumbres alimentarias y prácticas agrícolas precolombinas: Keegan, W. F. The People Who Discovered Columbus: The Prehistory of the Bahamas. University Press of Florida, 1992.

Analiza las prácticas de subsistencia y la dieta de los habitantes precolombinos del Caribe, incluidos los taínos.

10. Vivienda y organización social en el Caribe: Alegría, R. E. Ball Courts and Ceremonial Plazas in the West Indies. Yale University Publications in Anthropology, 1983.

Explora la estructura social y arquitectónica de las comunidades indígenas del Caribe, incluyendo sus viviendas como los bohíos y caneyes.

11. Tradiciones náuticas y navegación taína: Hofman, C. L., & Hoogland, M. L. P. Islanders at the Crossroads: Migration, Seafaring, and Interaction in the Caribbean. University of Alabama Press, 2018.

Examina la navegación y la construcción de embarcaciones en las culturas precolombinas del Caribe, incluyendo las piraguas y canoas.

12. Etnobotánica y agricultura indígena: Newsom, L. A., & Wing, E. S. On Land and Sea: Native American Uses of Biological Resources in the West Indies. University of Alabama Press, 2004.

Describe el uso de plantas y alimentos autóctonos en la dieta de los taínos, como la yuca, el maíz, el mamey y otras frutas y vegetales.

13. Aspectos sociales y rituales: Wilson, S. M. The Indigenous People of the Caribbean. University Press of Florida, 1997.

Aborda los aspectos culturales, religiosos y sociales de los pueblos indígenas del Caribe, proporcionando un contexto general y profundo sobre la vida precolombina en la región.

III. Estas fuentes ofrecen una base sólida que abarca la vida ritual y festiva taína, su música, danzas y las dinámicas de sus ceremonias en el Caribe precolombino:

14. Religión y rituales taínos: Arrom, J. J. Mitología y artes prehispánicas de las Antillas. Siglo XXI.

Este texto profundiza en las prácticas religiosas, mitológicas y rituales de los taínos, incluyendo sus ceremonias y celebraciones en el batey.

15. Música y danzas taínas: Stevens-Arroyo, A. M. Cave of the Jagua: The Mythological World of the Taínos. University of New Mexico Press, 1988.

Describe los instrumentos musicales, cantos y danzas taínos, y cómo estos rituales eran esenciales en sus ceremonias y prácticas espirituales.

16. Cultura material y festividades comunitarias: Alegría, R. E. The Ball Game Played by the Aborigines of the Antilles. Yale University Publications in Anthropology, 1951.

Este estudio clásico explora el batey y el uso de los espacios ceremoniales en las festividades y rituales taínos.

17. Instrumentos y prácticas musicales: Ostapkowicz, J. Taíno: Pre-Columbian Art and Culture from the Caribbean. Monacelli Press, 2018.

Un libro que abarca en profundidad la cultura material taína, con detalles sobre sus instrumentos musicales, incluyendo tambores, maracas, y flautas, así como su uso en ceremonias y rituales.

18. Costumbres sociales y festividades: Wilson, S. M. The Indigenous People of the Caribbean. University Press of Florida, 1997.

Proporciona una visión general de las costumbres sociales de los taínos, incluyendo sus festividades y la importancia de la música y la danza en su vida comunitaria.

19. Expresiones artísticas y simbolismo ritual: Fewkes, J. W. The Aborigines of Porto Rico and Neighboring Islands. Dover Publications, 2009.

Este estudio antropológico clásico ofrece información detallada sobre las ceremonias y la música taína, así como el simbolismo de sus instrumentos y sus funciones dentro de los rituales.

IV. Estas fuentes ofrecen una base sólida para documentar y profundizar en el impacto cultural, lingüístico y demográfico de la colonización en los taínos, que respaldan cada aspecto del “genocidio, lingüicidio, musicidio y melocidio y culturicidio” a que hago referencia:

20. Genocidio y colapso demográfico: Cook, S. F., & Borah, W. Essays in Population History: Mexico and the Caribbean. University of California Press, 1971.

Este libro analiza el impacto demográfico devastador de las enfermedades y otros factores de la colonización sobre las poblaciones indígenas del Caribe.

21. Lingüicidio y desaparición cultural: Hale, K., Krauss, M., & Watahomigie, L. J. Endangered Languages. Language, 1992.

Aborda el fenómeno de la extinción lingüística, incluyendo ejemplos de lenguas indígenas caribeñas y las causas de su desaparición tras el contacto colonial.

22. Música y cultura taína: Stevens-Arroyo, A. M. Cave of the Jagua: The Mythological World of the Taínos. University of New Mexico Press, 1988.

Explora el papel de la música, danza y espiritualidad en la cultura taína y cómo estas expresiones fueron afectadas o eliminadas por la colonización.

23. Impacto de la evangelización y el colonialismo: Arrom, J. J. Mitología y artes prehispánicas de las Antillas. Siglo XXI, 1989.

Describe cómo el proceso de evangelización y la imposición de la cultura europea contribuyeron a la desaparición de las prácticas y lenguas taínas.

24. Pérdida de la lengua y el impacto cultural: Granberry, J., & Vescelius, G. S. Languages of the Pre-Columbian Antilles. University of Alabama Press, 2004.

Este texto proporciona un análisis de las lenguas indígenas del Caribe, incluyendo el taíno, y cómo la colonización llevó a su extinción.

25. Consecuencias de la colonización en la cultura y espiritualidad taína: Rouse, I. The Tainos: Rise and Decline of the People Who Greeted Columbus. Yale University Press, 1992.

Un análisis profundo sobre la vida, la cultura y la inevitable decadencia de los taínos tras la llegada de los europeos.

26. Danzas y bailes folclóricos dominicanos. Fradique Lizardo. Fundación García Arévalo, Inc. Colección:Investigaciones No. 2. Serie: Etnología

Es una obra fundamental que documenta y analiza las expresiones dancísticas tradicionales de la República Dominicana. Explora su origen, influencias africanas, indígenas y europeas, y su evolución en el contexto cultural del país. Lizardo destaca cómo estas danzas reflejan la identidad y el mestizaje del pueblo dominicano, además de su relevancia como patrimonio cultural.

27. África, el Gran Caribe y Brasil. Quince Santísimas Trinidades musicales. Marulanda, S, https://epicrisis.org/2024/09/27/africa-el-gran-caribe-y-brasil/

28. África, el Gran Caribe y Brasil. Sexta, Séptima y Octava Santísimas Trinidades Musicales Marulanda, S,: https://epicrisis.org/2024/10/14/africa-el-gran-caribe-y-brasil-2/

Marulanda explica y documenta que la guacharaca vallenata y el güiro antillano tienen su origen en África a partir del instrumento típico de música angoleña dikanza.

29. Historia de la Música Cubana. Pérez S, Elena. Editora Corripio, C. POR A. Santo Domingo. República Dominicana. Primera edición 1986.

Pérez Sanjurjo ofrece una visión integral de la evolución musical en Cuba, desde sus raíces indígenas hasta las influencias africanas y europeas que dieron forma a sus géneros emblemáticos. La autora destaca cómo la música refleja el mestizaje cultural de la isla, analizando sus instrumentos, estilos y figuras clave, consolidando su lugar como patrimonio musical universal.

Deja un comentario